膜分離活性汚泥法は、生物処理とろ過処理を同時に行うことができる水処理技術です。

生物反応槽内で微生物によって有機物が分解され、その後、膜フィルターによって微生物や浮遊物を除去します。

従来の活性汚泥法に比べて放流水質のコントロールが容易であり、節水効果や省スペース化などのメリットがあります。

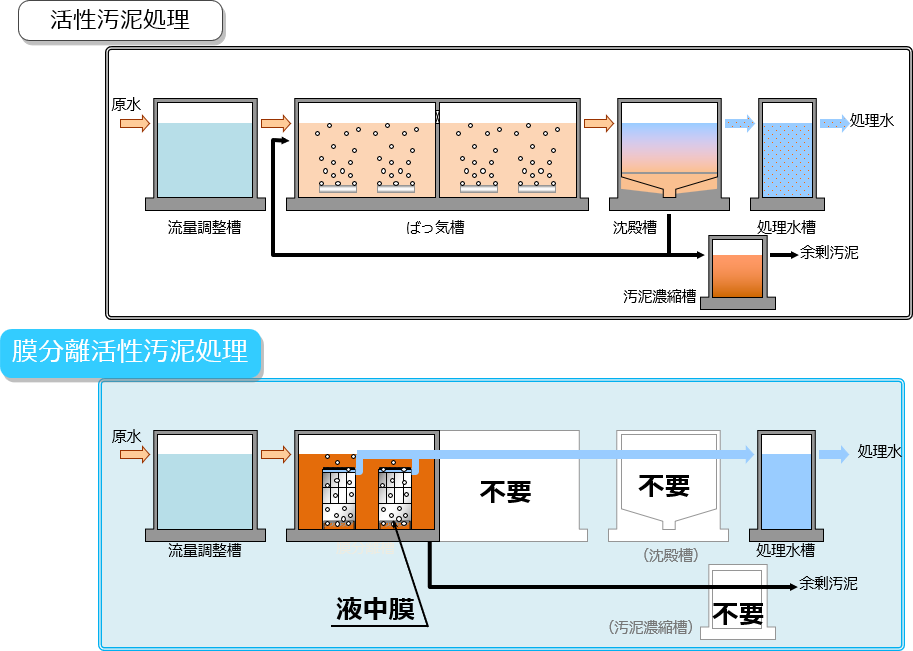

従来の活性汚泥法では、微生物によって有機物が分解・酸化されますが、不純物の除去には沈殿槽やろ過槽などを使用する必要がありました。一方、膜分離活性汚泥法では、微生物による有機物の分解・酸化と膜による不純物の除去を同時に行うことができます。

膜の精度が高く閉塞しにくい構造になっているため、安定した処理水質と高品質な浄水を得ることができます。

膜分離活性汚泥法は、生物処理とろ過処理を同時に行うことができるため、従来の活性汚泥法よりも少ないスペースで同等以上の処理能力を持つ施設を設置することが可能です。

膜分離活性汚泥法では、微生物や浮遊物などを完全に分離することができるため、放流水質を自動でコントロールすることが可能です。

これにより、放流先の水質条件によっては余剰汚泥を混合処理することができるため、余剰汚泥の産廃処分費用を大幅に削減することができます。

膜分離活性汚泥法は、自動制御装置を導入することで処理水質や汚泥濃度などの数値管理が可能になり、運転管理に必要な経験や技術を持ったスタッフの数を減らすことができます。

さらに、膜分離活性汚泥法では、処理水質の向上や余剰汚泥の削減によって、設備のトラブルや故障が発生する頻度が低くなるため、運用上の人的コストも削減できます。

以前は処理水質の変動もあり維持管理が大変でしたが現在は非常に楽になりました。

既設処理設備では多様な生産品目に対応できなくなっていました。液中膜でコンパクトな改造で済み維持管理も容易になりました。

処理水がものすごくきれいで、運転状況も良好、維持管理が簡便です。

運転を止めることができず、工場を稼働させながら膜設置工事を実施してくれたのですごく助かりました。運転状況も良好、維持管理が簡便です。

他社製膜がよく閉塞し困っていました。液中膜は安定して稼働してくれてとても助かっています。

© HIKITA Industry Ltd. All Rights Reserved.